この記事でわかること

議事録の作成は、会議後の業務の中でも特に時間と手間がかかる作業のひとつです。

録音を聞き返しながら内容を文字に起こし、要点を整理してまとめるまでに想像以上の時間と労力がかかりますよね。

そんな負担をぐっと軽くしてくれるのが、オンラインツールと生成AIを組み合わせた議事録の効率化です。

特別なスキルや高価なソフトは必要なし。Zoomユーザーが今すぐ始められて、無料で実践できる方法をご紹介します!

※本記事の内容は2025年6月時点の情報に基づいています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

議事録を効率化する基本ステップと全体の流れ

議事録作成のすべてをAIやツールに任せて、自動で完了できたら理想的ですよね。

ですが精度やセキュリティ、ツールの制限などの面から、完全な自動化はまだ現実的とは言えません。

だからこそ、「どこを効率化できるか」を見極めて、部分的に手間を減らす工夫を取り入れることが大切。

まずは議事録作成の流れを「どんな工程に分かれているか」「各ステップでどんなツールが使えるか」を整理してみましょう。

議事録作成は3ステップに分けて考える

議事録の作成は一連の流れで行われる作業に見えますが、実は大きく次の3つのステップに分けることができます。

以下のように工程を分けて考えることで、「どこがツールで自動化できるのか」「どこに手間がかかるのか」が明確になります。

会議の内容を音声で記録する工程

録音した音声を聞き取り、文字に書き起こす工程

文字起こしした文章を読みやすくまとめ、議事録として整理する工程

3ステップの「どこを効率化できるのか」を見極める

議事録作成の流れを「録音 → 文字起こし → 要約」の3ステップに分けてみると、どの工程がツールで効率化できるのかが見えてきます。

それぞれのステップに対して、現実的にどこまで効率化できるのかを整理してみましょう。

STEP1 - 録音・録画は「ほぼ自動化可能」

Zoomには録音・録画機能が標準搭載されており、会議の主催者がボタンを押すだけで音声の記録ができ、自動でクラウドやローカルに保存される仕組みです。人がやるべきことは「録音を忘れずに開始する」だけ。

この工程は、すでに「ほぼ自動化」されていると考えてよいでしょう。

STEP2 - 文字起こしは「ツール活用で大幅に時短できる」

もっとも時間がかかるのが、録音した音声を文章にする「文字起こし」の工程です。

手作業で行うと、1時間の会議に対して2〜3時間かかることも珍しくありません。

しかし現在では、以下のようなツールを使って自動化・効率化することができます。

会議中にリアルタイムで音声を字幕化できます。設定によっては字幕の保存も可能です。

※クラウド録画などは有料プラン契約が必要

マイクからの音声をリアルタイムで文字に変換できます。

発言者が1人のときや、音声がクリアな環境に向いています。

録音した音声を動画としてアップロードすると、自動的に字幕ファイル(.srt形式など)が生成されます。

字幕をダウンロードしてテキスト化し、AIでの要約に使うことも可能です。

精度の高い文字起こしが可能な音声認識モデルです。

Google Colabを使って音声ファイルをアップロードし、スクリプトを実行することでテキスト化が行えます。

ただし、YouTubeを利用する場合はセキュリティ面に少し注意が必要です。

アップロードした音声データはGoogleのクラウド上に保存されるため、機密情報や個人情報を含む会議での利用にはリスクが伴います。また「限定公開」に設定していてもURLを知っていれば誰でもアクセスできてしまう可能性があるため、社内共有や公開前提の会議に限定して使うのが安心です。

Whisper(OpenAI)を利用する場合も注意点があります。

音声ファイルをクラウド環境にアップロードしたり簡単なコードの実行が必要になるため、操作にある程度慣れている方向けです。初めて使う方にとってはややハードルが高く感じるかもしれません。

その場合はGoogleドキュメントの音声入力機能やYouTubeの自動字幕生成など、操作がシンプルな方法から始めるのがおすすめです。

そこで本記事では、Zoomユーザーがすぐに試せて操作もシンプルな「Zoomのライブ文字起こし機能」と「Googleドキュメントの音声入力機能」に絞って、議事録作成を効率化する実践方法をご紹介していきます。

STEP3 - 要約・整形は「人の目で最終チェックが必要」

要約・整形は生成AIの得意分野。

ChatGPTなどの生成AIを活用すれば、文字起こしした会話データを分かりやすく整理し、読みやすい議事録に整えることができます。

会議の内容を「議題ごとに分類」「決定事項を箇条書きにまとめる」といった構造化も、プロンプト次第で自動的に行ってくれるため、これまで時間をかけて手作業で行っていた要約作業を大きく効率化できます。

ただしAIが出力した内容には、文脈のズレや曖昧な表現が含まれることがあるので注意が必要です。

最終的には人の目で確認し、必要に応じて微調整を加えることを忘れずに行いましょう。

Zoom × 生成AIの役割と組み合わせ方

Zoomには、会議を録音・録画する機能に加えて、無料プランでも利用できるライブ文字起こし機能(自動字幕)があります。

この機能を使えば会話の内容がリアルタイムで字幕として表示され、後から議事録として活用しやすい状態でデータを残すことができます。

なおZoomで字幕データの保存やクラウド録画など一部の高度な機能を利用するには、有料プランの契約が必要です。

無料プランの場合でもリアルタイムで字幕を確認できるため、記録やメモの補助ツールとして活用できます。

録音した音声データを文字に起こす工程では、Googleドキュメントの音声入力機能やYouTubeの自動字幕生成、Whisperなど、複数のツールを活用できます。

それぞれの得意なシーンや使いやすさをふまえて、会議の目的や参加メンバーに合わせて最適な方法を選びましょう。

文字起こしができたら、次はChatGPTなどの生成AIの出番です。

テキストデータを読み込ませて要点の抽出や議題ごとの分類、箇条書きによる整理などを行えば、読みやすく実用的な議事録が短時間で完成します。

このように「録音 → 文字起こし → 要約」 の各ステップに対して、それぞれ最適なツールを組み合わせて活用することが議事録効率化のカギとなります。

議事録自動化の2パターン

1. Zoomのライブ字幕機能 + ChatGPTで議事録化

まずは会議中の発言をリアルタイムで字幕表示する「ライブ自動文字起こし」機能を利用します。

会話内容をすぐにテキストで確認でき、そのまま議事録のベースとしても使えるのでとても便利です。

この字幕機能を使うには、会議のホストは事前に以下の設定を済ませておく必要があります。

手順をお伝えします。

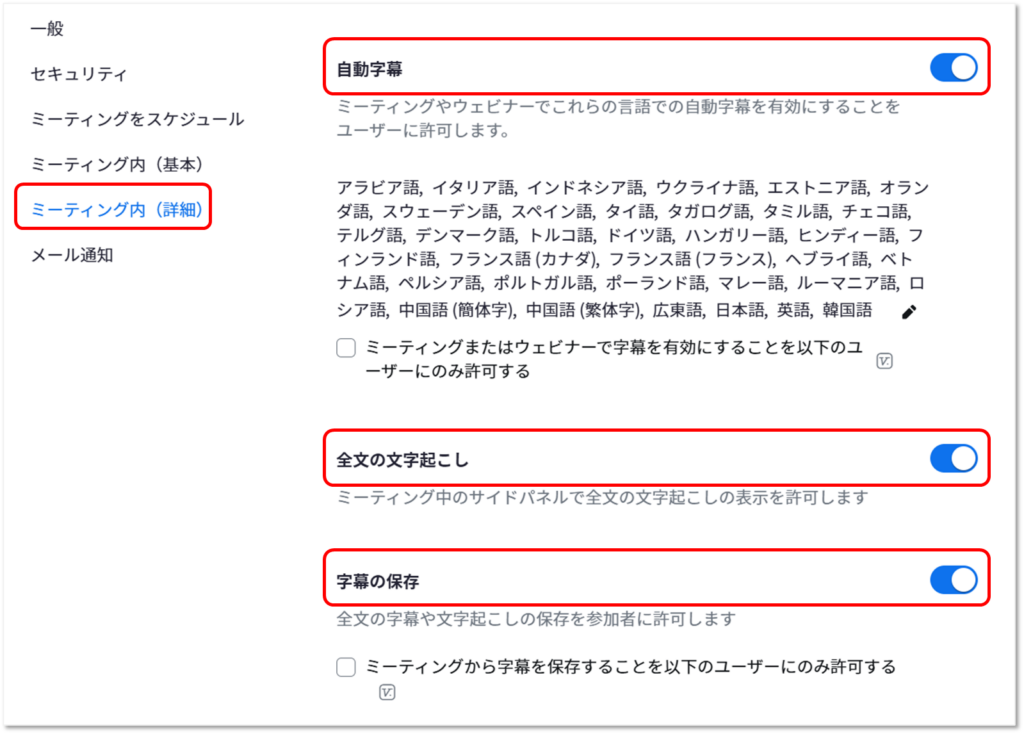

「ライブ自動文字起こし」機能設定

- ZoomのWebポータル(https://zoom.us/ja/signin#/login)にログイン ※Zoomアプリは設定不可

- 設定 > ミーティング > ミーティング内(詳細)

- 「自動字幕」・「全文の文字起こし」・「字幕の保存」をON

Zoomで会議中に字幕を表示するには、ホストが「字幕を有効にする」ボタンをクリックするだけで簡単に開始できます。

字幕はリアルタイムで画面下部に表示され、参加者全員が内容を目で追えるようになります。

Zoomの有料プランで「クラウド録画」を有効にしている場合は、字幕の内容が自動的にZoomクラウド上に保存されます。

会議終了後には、「.txt(プレーンテキスト形式)」や「.vtt(タイムスタンプ付きの字幕ファイル形式)」として、字幕データをダウンロードすることができます。

ただし、無料プランではこの自動保存機能が使えません。

その場合は画面録画ソフトやZoomのローカル録画機能を活用して、字幕が表示されている画面をまるごと録画しておくのがおすすめです。やや手間はかかりますが、無料プランでも記録を残すための実用的な方法です。

生成AIで要約・構造化する手順

会議終了後に取得した字幕内容を、そのままChatGPTなどの生成AIに貼り付けて要約を依頼します。

リアルタイムで記録されたデータでも生成AIに読みやすく再構成してもらうことで、後から見ても整理されたわかりやすい記録に整形することができます。

以下の会議内容をもとに、会議の議題ごとに整理した議事録を作成してください。

各議題にはタイトルをつけ、重要な発言や決定事項を箇条書きでまとめてください。

ライブ字幕機能の活用シーンと注意点

Zoomのライブ字幕機能を使った議事録化は、会議中に内容を可視化しながら進行したい場合や、終了後すぐにメモを整理したい場面に向いています。

会話がリアルタイムで文字として表示されるため、議論の流れを視覚的に把握しやすく、聞き逃しの防止にもつながります。

記録をとる担当者の負担を軽減されることに加え、会議中のメモ作業に集中しにくい環境でも有効な機能といえるでしょう。

ただしZoomのライブ字幕は完全な精度ではなく、話し方やマイク環境によって誤認識が起きることがあります。

とくに複数人が同時に話したり、専門用語や固有名詞が多い会議では字幕の内容が不正確になるケースもあります。

ライブ字幕機能 + 生成AIの活用は、「スピード重視」「内容が軽め」の会議に向いています。

精度やセキュリティが重視される場面では、録音 + 文字起こしという手法と使い分けるのがおすすめです。

2. Zoom録音 + 文字起こしツール + 生成AIで整形

あとからじっくり文字起こし・要約を行いたい場合には、録音データを整える方法が向いています。

リアルタイムに比べてスピード感は低いですが、その分より正確で読みやすい議事録を作成できるのがこの方法の強みです。

Zoomなどで会議を録音したら、次に音声を文字データに変換します。

文字起こししたデータは、そのままでは会話がだらだらと続いて読みにくいことも。

ChatGPTなどの生成AIをつかって要点を整理していきましょう。

Googleドキュメントの音声入力機能(リアルタイム・手軽)

Googleドキュメントの音声入力機能は、PCのマイクに入った音声をそのままリアルタイムで文字に変換できる便利な機能です。

使い方はとてもシンプル。録音データをPCで再生しながら、Googleドキュメントを開いて「ツール」メニューから「音声入力」をオンにするだけです。

操作が簡単なので、「とにかく早く、ざっくりと文字起こししたい」というシーンにぴったりです。

ただし音声はマイク入力として認識されるため、事前にPCで再生している音をマイクが拾えるように設定しておきましょう。

Googleドキュメントの音声入力機能設定

Google ChromeでGoogleドキュメントを開く > 新規で「空のドキュメント」を選択 > 上部メニューバー「ツール」から『音声入力』を選択

左側に表示されるマイクボタンをクリックすると音声入力が開始されます。

その状態で会議の録音データをPCで再生すると、Googleドキュメント上に自動的に文字が入力されていきます。

再生が終了したらマイクを停止、出力されたテキストを確認してください。

Googleドキュメントの音声入力は、録音データをリアルタイムで再生しながら文字起こしする仕組みです。

たとえば30分の会議であれば、文字起こしにも同じく約30分の作業時間が必要になります。

またこの機能は、PCのマイクが拾った音声をそのままテキスト化するため、再生中に周囲の音(会話・電話・物音など)も一緒に文字として入力されてしまう可能性があります。

文字起こしを行う際は、会議室などできるだけ静かな場所で、時間にも余裕を持って取り組むのがおすすめです。

出力された内容を「読みやすく整理したい」「議題ごとにまとめたい」といった場合は、生成AIを使って整形しましょう。

まとめ

Zoomの標準機能やGoogleドキュメント、ChatGPTなどのツールを組み合わせることで、実用的な議事録をスムーズに作成できます。

まずは手軽に使えるツールから試してみて、自社に合った効率化のスタイルを見つけてみましょう。

一度仕組みを作ってしまえば、毎回の議事録作成がぐっとラクになりますよ。

\ AI導入・活用でお悩みの中小企業の方へ /

「AI導入したいけど、何から始めればいいの?」「最適なツールや活用法がわからない…」

そんなお悩みはありませんか?

ePla運営会社では、中小企業の業務に合ったAIツールの導入方・活用方法について

無料でご相談を承っています。

導入前に気軽に話せる相談窓口として、ぜひご活用ください。