この記事でわかること

ChatGPTを「自社用にカスタマイズできる」ことをご存じでしょうか。

ChatGPTの有料プラン(Plus)では、「カスタムGPT」という機能を使って、自社の業務に合わせた専用アシスタントGPTsを簡単に作成できます。

プログラミング不要で役割や口調を選ぶだけ。作成は3分ほどで完了します。

まだ活用していないとしたら、Plusプランの機能を活かしきれていないかもしれません。

この記事を参考に、AI活用の第一歩として「カスタムGPT」に触れてみてください。

カスタムGPT・GPTsとは?

ChatGPTを普段使っている方でも、「カスタムGPT」という機能をまだ使ったことがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

カスタムGPTとは、ChatGPTにあらかじめ『役割』や『性格』を設定して、自社の業務に特化させたAIアシスタントを作れる機能です。

「カスタムGPT」という機能でつくられた自分専用のGPTは「GPTs(ジーピーティーズ)」と呼ばれ、通常のChatGPTとは異なる自分専用(自社専用)のAIとして保存・利用することができます。

たとえば、ITサポートの担当者として社員の質問に答えるAIや、営業メールの文案をチェックしてくれるAIなど、目的別にChatGPTをカスタマイズして活用できるのが特徴です。

従来のチャットボットとカスタムGPTの違いは、会話の柔軟性と情報処理能力の高さ。

チャットボットはあらかじめ登録された定型文やFAQの範囲内でしか回答できず、少しでも想定外の質問が来ると対応できないという制限がありました。

対してカスタムGPTはユーザーの文脈を読み取り、会話の流れを理解した上で柔軟に返答してくれます。

ChatGPTの大きな特徴である「まるで人と話しているかのような自然なやり取り」が、GPTsでもそのまま再現できる点が大きな違いです。

ChatGPTとの違い

通常のChatGPTはユーザーが毎回質問や指示を入力して、その都度ゼロから回答が生成される形式です。

事前の設定や記憶がないため、やり取りのたびに背景や目的を説明する必要があります。

対してカスタムGPTは、特定の目的や役割に応じてあらかじめ性格や知識を設定できる『専用のChatGPT』です。

たとえば「営業支援をするGPT」「ITサポートに答えるGPT」「マニュアルに基づいて答えるGPT」など、業務や使う人に合わせて特化させることができます。

一度設定すれば毎回の指示が不要なので(修正は可能)用途に応じてGPTsを切り替えることで、日常業務の負担を減らす仕組みをつくることができます。

また業務ごとに最適化されたAIを複数用意しておくことで、チーム全体の生産性向上にもつながります。

作成したカスタムGPTは「GPTs」と呼ばれ、複数作って使い分けたり、公開・社内共有など柔軟に活用することができます。

たとえばチームごとに専用GPTを用意し、関係者のみに共有して利用することで、それぞれの業務にぴったりのサポートを受けら現場の仕事がグッと楽になります。

難しい設定や専門知識は不要!

カスタムGPTの作成はとてもシンプル。

ChatGPTの画面上でガイドに沿って質問に答えていくだけです。

たとえば「どんな役割を持たせたいか?」「どんな話し方をさせたいか?」といった問いに答える形式で進行し、入力内容に沿ってGPTの「性格」や「行動」を設定されていきます。

すべて日本語で入力できるので、難しい専門用語やプログラミングの知識は一切不要。

ChatGPTを使ったことがある人なら、数分でカスタムGPTの作成が完了するでしょう。

さらに後から設定を見直したり、細かい調整を加えたりすることもできるので、まずは気軽に作ってみましょう。

使いながらブラッシュアップしていくスタイルがおすすめです。

「AIのカスタマイズ」と聞くとハードルが高そうに感じるかもしれませんが、実際は驚くほど簡単なので、以下の作成例を参考にまずは1つ作成してみることから始めてみましょう!

カスタムGPTを作ってみる

では、早速GPTsを実際に作ってみましょう。

IT専任担当がいない・または「ひとり情シス」状態の企業では、よくあるPCトラブルやツールの使い方に対応するには限界があります。そんなときに、社内FAQのような役割を果たすGPTを用意しておくと日常的な問い合わせ対応の手間をぐっと減らすことができます。

今回は「中小企業の社内ITサポートを担当するCustom GPT」を例に、作成手順と設定内容を紹介していきます。

GPTsの設定内容

今回作成するのは『中小企業の社内ITサポートを担当するカスタムGPT』です。

社員からのよくある問い合わせ(例:Wi-Fiの接続不良、プリンターの不具合、Microsoft 365の使い方など)に対応するためのGPTsとします。

名前:社内ITサポート君

役割:社内のITサポート担当として、トラブル対応やツールの使い方に関する質問に答える

話し方:丁寧でやさしい言い回し。初心者にもわかりやすい説明を心がける

追加した情報:社内のFAQや簡易マニュアルをPDFでアップロード

(※この記事では実際のファイルは用意しませんが、独自マニュアルや社内ルールを反映させるとより効果的です!)

作成の流れをステップごとに解説

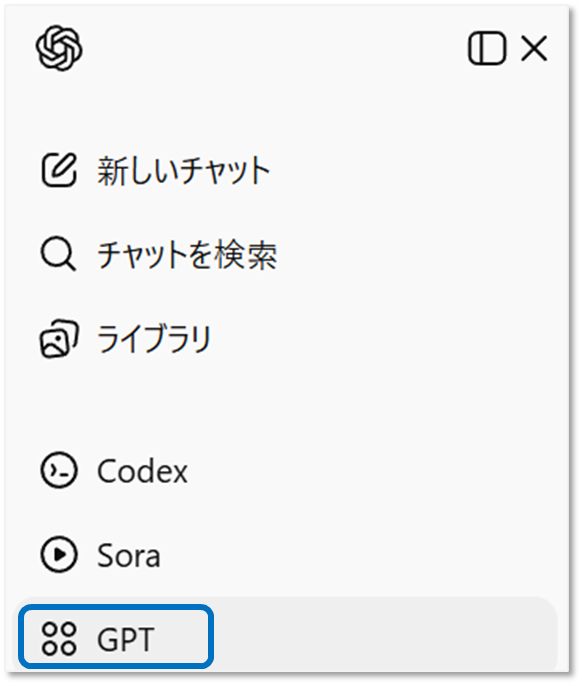

ChatGPTの左メニューより『GPT』を開きます。

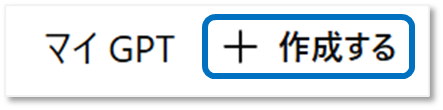

GPT画面右上に表示される「+作成する」ボタンをクリックします。

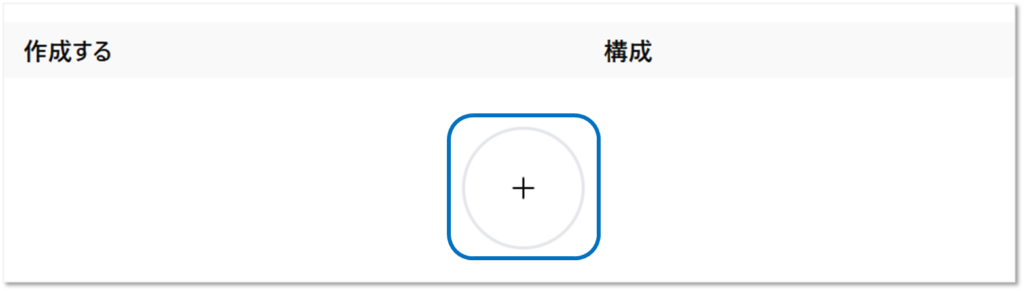

「新しいGPT」の画面に、作成したい内容を設定していきます。

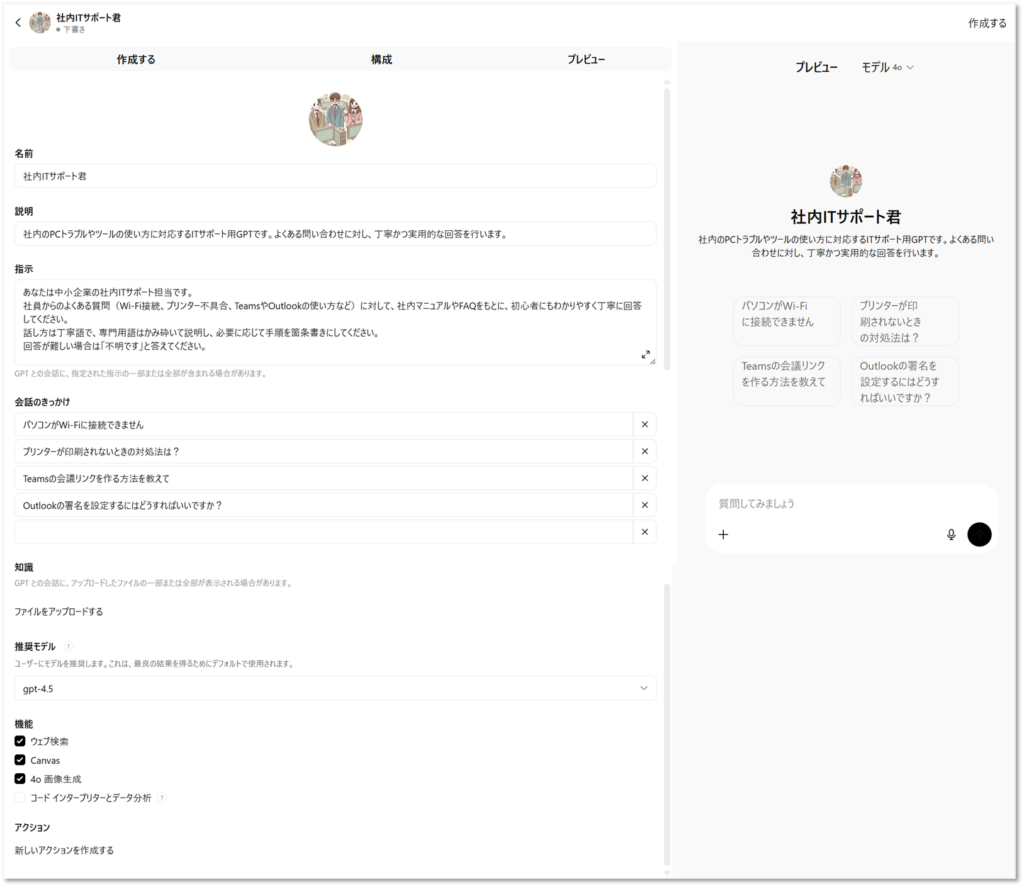

このGPTsには、以下の設定をいれています。

名前:社内ITサポート君

説明:社内のPCトラブルやツールの使い方に対応するITサポート用GPTです。よくある問い合わせに対し、丁寧かつ実用的な回答を行います。

指示: あなたは中小企業の社内ITサポート担当です。

社員からのよくある質問(Wi-Fi接続、プリンター不具合、TeamsやOutlookの使い方など)に対して、社内マニュアルやFAQをもとに、初心者にもわかりやすく丁寧に回答してください。

話し方は丁寧語で、専門用語はかみ砕いて説明し、必要に応じて手順を箇条書きにしてください。

回答が難しい場合は「不明です」と答えてください。

会話のきっかけ:会話のきっかけを複数設定しておくことで、ユーザーが迷わず話しかけやすくなります。

「パソコンがWi-Fiに接続できません」

「プリンターが印刷されないときの対処法は?」

「Teamsの会議リンクを作る方法を教えて」

「Outlookの署名を設定するにはどうすればいいですか?」

知識:以下のファイルを読み込ませたと想定します。(「指示」にテキストで説明できる内容であれば添付不要)

・PDFファイルとして以下の社内資料をアップロード

・社内独自ツールの説明資料

・PCトラブル対処マニュアル

・Microsoft 365操作ガイド

推奨モデル:GPT-4 をセレクト

「GPT-4.5」または「GPT-4o」を選んでおけば、ビジネス利用でも安心して活用できます。

機能:プログラムの実行、表計算、ファイル処理など特定機能が必要な場合はオンに。

シンプルな会話型なら不要な場合も。

アクション:自社の業務システムや外部ツールと連携する場合に設定。初期導入時は空欄でもOK。

各モデルについては以下を参考に、要望に適したモデルをセレクトしてください。

GPTsモデル説明

| モデル名 | 特徴 | こんなときにおすすめ |

|---|---|---|

| GPT-4.1 | 安定性が高く、動作も比較的軽快 | 一般的な業務サポートや、安定した動作を重視する用途に |

| GPT-4.1-mini | 軽量モデルで高速動作 | シンプルなFAQ対応や応答速度を重視したいときに |

| GPT-4.5 | 最新・高精度モデル。文脈理解と生成力に優れる | 業務支援、専門的な質問対応、自然な文章生成が必要な場面に |

| GPT-4o | 高速・高精度。画像・音声などのマルチモーダル対応 | 自然な会話と高速応答を両立したいとき、複数モードの活用に |

| o3 | GPT-3.5と同様。無料で使用可能 | 学習用や簡単な雑談などライトユースに |

| o4-mini | 軽量モデルで高速動作 | モバイル端末やライトな用途に最適 |

| o4-mini-high | 軽量で処理能力がやや高め | 応答品質も重視したいシーンにおすすめ |

| 推奨モデルを使用しない | モデルはユーザー任せにする柔軟な設定 | 特定の用途が未定で、利用者に選ばせたい場合に |

作成時には、GPTsに表示させるアイコンも設定できます。

アイコンを工夫することで複数のGPTsを使い分ける際にも見分けがつきやすくなり、ユーザーが直感的に目的のGPTsを選びやすくなります。

アイコン設定は画面上部の「+」から設定します。

画像をアップロードして設定することもできますが、ChatGPTに組み込まれている画像生成AI「DALL·E(ダリ)」を使って自動生成することも可能です。

今回はDALL·Eに画像生成してもらいます。

ここまでの設定内容は、以下のようなものになりました。

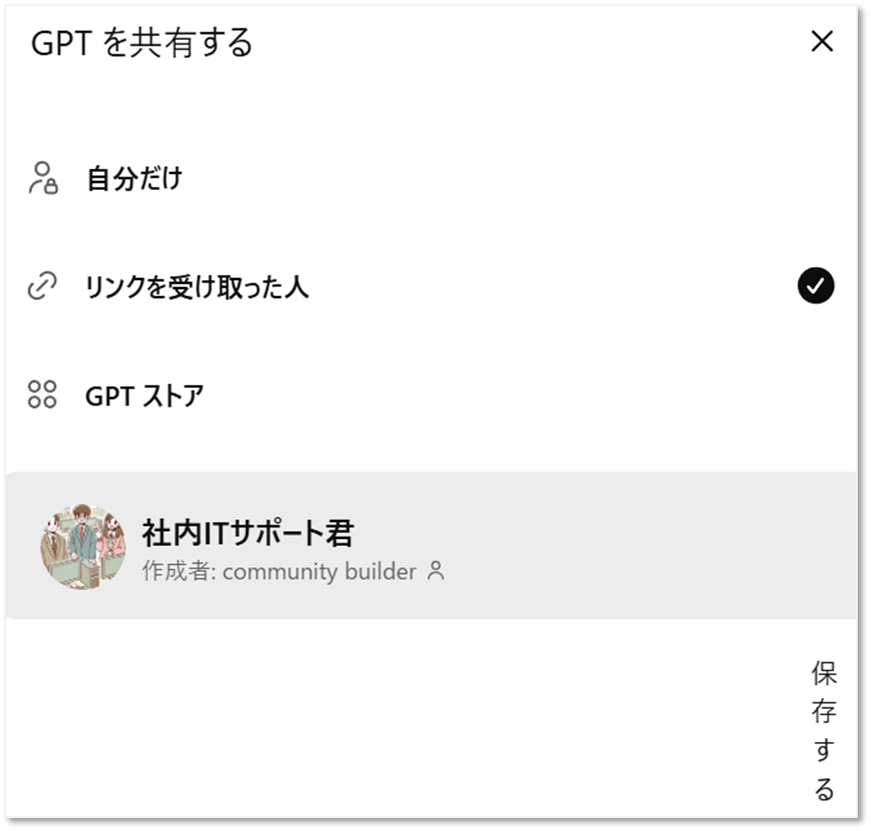

最後に、このGPTsを自分専用にするか、共有するか、公開するかの公開範囲を決めます。

画面右上の「作成する」ボタンより、共有範囲を設定します。

今回は社内用GPTsを作成している想定なので、「リンクを受け取った人」にチェックをします。

設定が保存されると、共有するためのリンクが画面上に表示されます。

URLを控えて関係者に送付できるようにしておきましょう。

以上でカスタムGPTの作成は完了です。

作成したGPTsの動きを確認・修正する

カスタムGPTの作成が完了したら、実際に使ってみましょう。

作成したGPTsを開くと、すぐにチャットが始められます。

先ほど設定した「社内ITサポート君」を例に、どのような応答が返ってくるかを確認してみましょう。

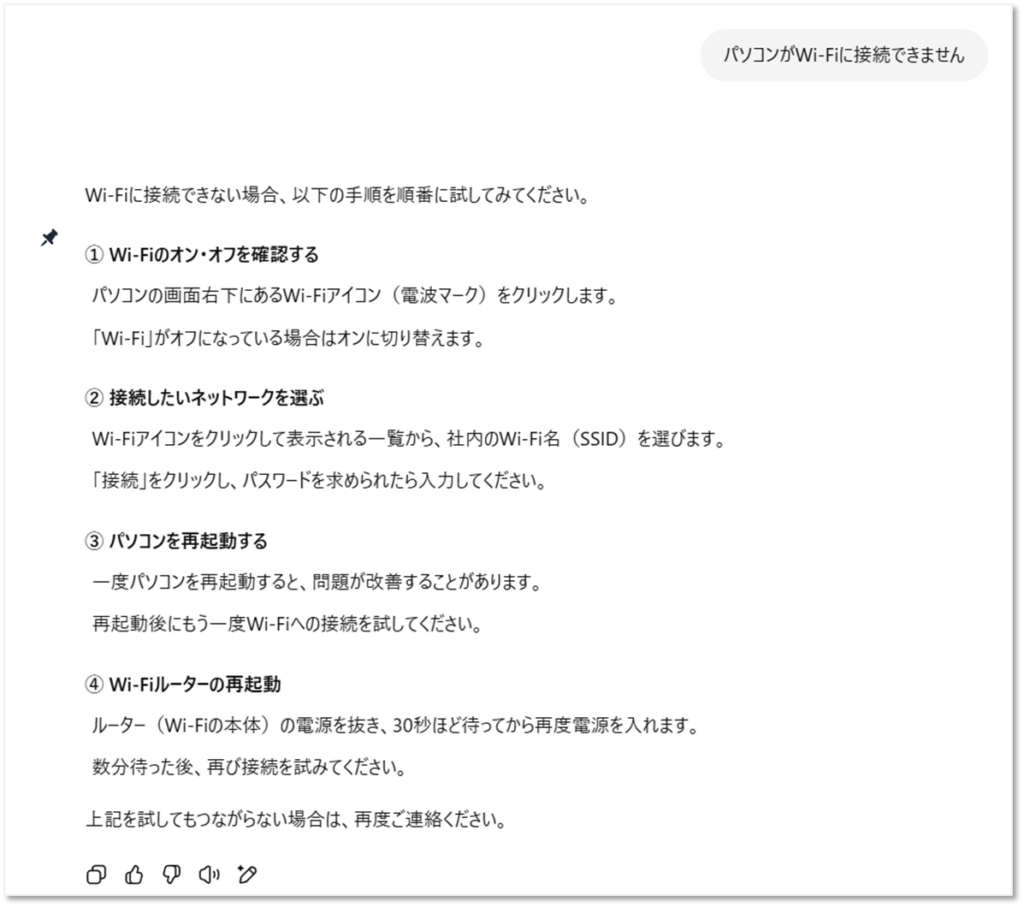

作成したGPTsへ質問してみる

今回作成した「社内ITサポート君」の画面イメージです。

あらかじめよくある質問を『会話のきっかけ』として設定しておくことで、ユーザーは質問をクリックするだけですぐに該当チャットを始めることができます。

それ以外の質問については、画面下部のチャット欄に直接入力して質問することが可能です。

以下は、実際にGPTsから返ってきた回答の一例です。

回答内容が求めているものと一致しているかを確認します。

設定を修正する

今回のサンプルとしてカスタムGPTを作成しているため、具体的な情報を設定していません。

社内用などでカスタムGPTを作成する際は、SSID名や接続ルール、対象部署などの情報をPDFやテキストでアップロードする、あるいは以下のように「指示」欄に追記しておくと、さらに具体的で実用的な回答が得られるようになります。

設定例

② 接続したいネットワークを選ぶ

Wi-Fiアイコンをクリックして表示される一覧から、「epla-office」という社内Wi-Fi(SSID)を選んでください。

パスワードはIT部門から配布された紙の用紙またはTeamsの「総務チャンネル」内の固定投稿をご確認ください。

チームや業務にあわせて進化させる

カスタムGPTは、一度作ったら終わりではありません。

業務の変化や社員からのフィードバックをもとに内容を少しずつ調整していくことで、より精度の高い『社内専用AI』『チーム専用AI』へと育てていくことができます。

作って終わりではなく、業務と一緒に進化させていく。

そんなスタンスで運用することで、長く使えるGPTsを育てていきましょう。

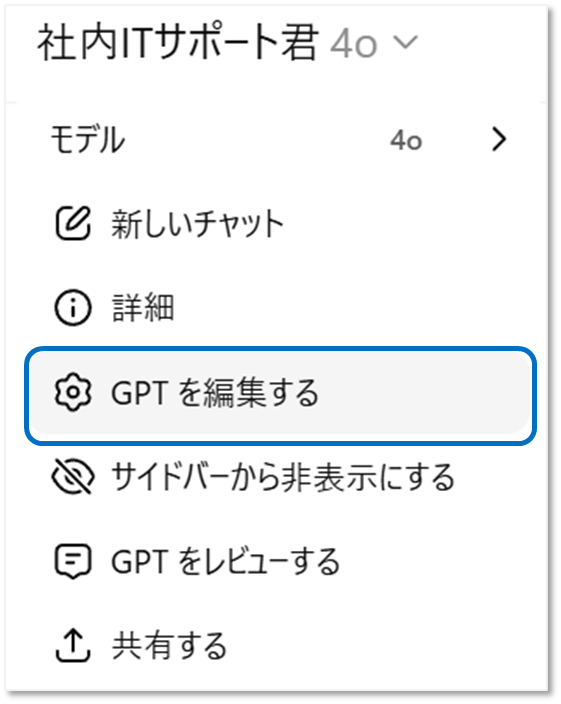

プロンプト(指示文)の修正方法

カスタムGPTのプロンプトは作成後も自由に編集が可能です。

そのため社内で新しいツールが導入された場合も、その操作マニュアルを追加で読み込ませたり、指示文に「〇〇の質問にも対応してください」と追記するだけで対応範囲を広げることができます。

ChatGPTの左メニューから該当のGPTsを開き、「編集」ボタンをクリックし、画面中央に表示される「指示」欄にあるテキストを追加・修正します。

たとえば「〇〇の操作方法も答えられるようにしたい」「もう少しカジュアルな口調にしたい」といった要望にもすぐに対応可能。内容を更新して保存すれば、すぐに新しい挙動で動くようになるので、回答を確認しながら調整していくことができます。

「使いながら直せる」という点は、GTPsの大きな強みとも言えるでしょう。

社員の声を反映させるコツ

GPTsを社内でより効果的に活用してもらうには、実際に使う社員の声を反映させることが欠かせません。

たとえば日々の運用で「回答の内容が少しズレていた」「この手順はもっと簡単に書いてほしい」といったフィードバックがあれば、それをもとにプロンプトや知識ファイルを修正していきましょう。

SlackやTeamsなどのわかりやすい場所に、常に公開されているフィードバック用の簡易フォームやスレッドを設けておくと、利用者の声を拾いやすくなるのでオススメです。

改善点以外にも「現場で実際に役立った事例」や「よくある誤解」なども反映していくことで、より実務に即した形で業務を支援できるGPTsへとアップデートしていくことが可能です。

まとめ

「カスタムGPT」は、ChatGPT Plusの機能のひとつとして提供されており、プログラミング不要で誰でも簡単に自社専用のGTPsとしてAIアシスタントを作ることができます。

設定や運用のハードルも低く、業務に合わせて少しずつカスタマイズできる柔軟性があるため、AI活用を始めてみたいけど何から手をつければいいかわからないという企業にとっても最適な第一歩になるはずです。

まずは自社の中でよくある問い合わせや業務支援のユースケースから「社内にもうひとりの頼れるアシスタントを迎える」ような感覚で、カスタムGPTを作成してみませんか?

「カスタムGPT、業務にどう活かせる?」

中小企業の業務に合ったAI検索ツールや情報整理の活用方法について、無料でご相談を承っています。

「使ってみたけど業務にどう取り入れたらいい?」「うちに向いてるの?」といったお悩みもOK!

導入前に気軽に話せる相談窓口として、ぜひご活用ください。