この記事でわかること

・ GoogleのAI戦略におけるAntigravityの位置づけ

・ AIエディタとは何か

・ 既存のAIエディタとの違い

・ Agentic Developmentという次世代の開発スタイル

2025年11月、Googleが新たなAIエディタ「Antigravity(アンチグラビティ)」を発表しました。

ここ数年、AI分野での取り組みを次々と打ち出してきたGoogle。

会話のやりとりだけでアプリを作り上げる「Opal」、自由自在な画像生成を可能にする「Nano Banana Pro」、そしてハイクオリティな映像を作り出す動画生成AIの「Veo」など、その勢いはとどまることを知りません。

こうした流れの中で、Googleが次の一手として選んだのがソフトウェア開発の領域です。

本記事では、このAntigravityの特徴をひも解きながら、GoogleのAI戦略がどこへ向かっているのかについても読み解いていきます。

AIエディタとは何か

Antigravityについて語る前に、まずは「AIエディタとは何か」を簡単に整理しておきましょう。

エディタとは、文章やプログラムのコードを書くためのツール(アプリ)のことです。

メモ帳のように文字を入力するだけでなく、書きやすく・間違えにくくするための補助機能が備わっています。

このエディタに生成AIの機能を組み込んだものが、「AIエディタ」と呼ばれています。

生成AIとAIエディタの根本的な違い

ChatGPTをはじめとする生成AIは、質問に対して答えを返す「対話型のAI」です。

コードも書けますが、基本は一問一答で、その場ごとに完結します。

一方、AIエディタはプログラムを書くための画面や操作環境そのものに、最初からAIが組み込まれているのが特徴です。

コードの作成から修正まで、開発作業全体を支援するためのツールとして設計されています。

生成AIが「質問に答えてくれる『辞書』」だとすれば、AIエディタは「隣で一緒にコードを書いてくれる『ペアプログラマー』」といえるでしょう。

そしてAntigravityはさらにその先、「指示待ちではなく、自律的にタスクを完遂しようとする『エージェント(部下)』」という立ち位置を目指している点こそが、決定的な違いです。

AIエディタの役割と可能性

AIエディタの役割は、コードを書く作業を速くすることだけではありません。

開発に関わる作業が、ひとつの場所でまとめて進みやすくなることが大きなポイントです。

従来の開発では、調べ物をしたり、設計を考えたり、実際にコードを書いたりと、複数のツールや画面を使い分けながら進める場面が多く見られました。

AIエディタは、今どんな作業をしているのかを把握したうえで、その場に合った提案や補助を行います。

やりたいことをテキストで伝えるだけで実装のたたき台を用意してくれたり、設計上の抜け漏れを確認してくれたりと、すべてを細かく指示しなくても作業を前に進められる点は大きな魅力です。

さらに最近ではゴールとなるイメージを共有することで、AIが作業の進め方を整理し、段階的に支援するAIエディタも登場しています。

なぜ今、AIエディタが業界で注目されているのか

AIエディタが注目されている背景には、技術の進化だけでなく、開発現場の変化があります。

近年はシステムやサービスが複雑化して一人あたりの担当範囲が広がる中で、負担が増える環境で開発を進める現場も少なくありません。

一方で、開発に求められるスピードや品質は以前より高くなっています。

その結果、「人がすべてを抱え込む」やり方では対応が難しくなりつつあるのです。

こうした状況の中で、開発の流れそのものを支えてくれる存在として、AIエディタに注目が集まっています。

単にコードを書くのを手伝うだけでなく、考える工程や判断の負担を軽くできる点が、その理由のひとつです。

AIの性能が上がり、開発の現場でもAIが活用される場面が増えています。

このように「開発現場の負担が増しているという課題」と「AI技術の進化によって広がった新しい可能性」が重なったことで、AIエディタが大きな注目を集めているのです。

GoogleのAI戦略から見るAntigravityの登場

Googleの2025年AI戦略

ここ数年で、GoogleはAI分野への投資と開発を急速に進めていることにお気づきでしょうか。

検索や広告といった従来の主力領域にとどまらず、AIを前提としたプロダクト設計へと、少しずつ軸足を移しつつあります。

特徴的なのは、目新しいAIツールを単発で次々と打ち出していることだけではありません。

むしろ「日常的に使われているサービスや作業環境の中に、AIを自然な形で組み込んでいっている」という点です。

Googleの検索やドキュメント、メール、クラウドなどは、仕事や情報収集に日常的に使われる存在になっています。

Googleはそうした利用頻度の高いツールを起点に、AIを横断的に組み込んでいるのです。

この動きはAIを「特別な機能」として提供するのではなく、「利用者は使うことを意識しなくても、結果的にAIの恩恵を受けられる」状態を目指しているとも言えるでしょう。

2025年の動きを振り返ると、GoogleのAI戦略は「AIを新しい選択肢として追加するのではなく、当たり前の前提として溶け込ませていくこと」だったともいえるでしょう。

その結果、AIが組み込まれたツールを使うことが当たり前となり、開発や業務の進め方にも変化が見られるようになってきました。

なぜ「Antigravity」なのか

AIを前提としたプロダクト設計へと舵を切る中で、Googleが次にどこへ踏み込むのかは、これまで以上に注目されています。

その流れの中で登場したのが、Antigravity(AIエディタ)という新しい選択肢です。

一見すると、AIエディタは開発者向けのニッチな領域に思えるかもしれません。

しかし、Googleのこれまでの動きや守備範囲を踏まえると、AIエディタへの取り組みは決して突発的なものではないことがわかります。

開発現場は「AIを使いにくい構造」のまま

多くの企業にとって、システムやソフトウェアは事業や業務を支える重要な基盤となっています。

一方で、開発工程では技術の進化に伴って扱う技術や要件が増え、設計や実装・修正・検証といった作業が年々複雑化しています。

その結果、人の判断や経験に頼らざるを得ない場面も少なくありません。

生成AIの登場によって、こうした開発の負担を減らせる可能性が広がりました。

しかし、AIを使うたびに別のツールを開いたり、指示の出し方を考えたりする必要がある状況では、かえって作業量が増えてしまいます。

そしてこの「ツールを行ったり来たりする時間」が、エンジニアの集中力を奪うノイズにもなっていたのです。

このような理由から、開発の流れの中でAIを活用するには課題が残っていました。

「コードを書く場所」にAIを組み込むという発想

こうした課題を背景に登場したのがAIエディタです。

AIエディタという考え方が広がった理由の一つには、開発という作業全体を「どう効率化するか」に関心が向いてきたことがあると考えられます。

従来の生成AIは、必要な場面で呼び出して使うツールでした。

開発の中心はあくまで人とエディタにあり、AIは外側から助言する立場にとどまっていました。

開発作業の多くは、考える・試す・直すといった判断の連続ですが、AIはこの流れの外側にあるため、本質的な支援にはなりにくいという側面があったのです。

AIエディタは、こうした流れに対して「AIを呼び出す」のではなく、開発の流れそのものにAIを組み込み「最初からAIの支援を前提にする」という形のアプローチです。

この考え方はAIを単独の機能として提供するのではなく、日常的な作業環境の一部として溶け込ませてきたGoogleのプロダクト設計とも重なります。

Googleの守備範囲とエコシステムが支えるAIエディタ

一般的に、Googleは検索やメール・カレンダー・ドキュメント・スプレッドシートといった、日常的に使われるサービスの提供ベンダーという印象が強いでしょう。

一方、企業や開発の視点で見ると、Googleのサービス範囲はそれだけにとどまりません。

アプリケーションを動かすためのクラウドやサーバーといったインフラから、開発者がコードを書く開発環境、そして最終的にユーザーが触れるアプリケーションやサービスまでをまとめて支えています。

つまりGoogleは、「作る」「動かす」「使われる」という一連の流れを、分断せずにつなげて扱える環境を持っている企業だといえます。

このように複数の領域が一体となって機能している状態は、一般に「エコシステム」と呼ばれます。

エコシステムをすでに実運用レベルで持っているGoogleからこそ、AIモデルだけを単体で提供するのではなく、開発環境そのものにAIを組み込むといった選択が可能なのです。

AIエディタは単独のツールというより、こうした「エコシステムの中で使われる存在」として位置づけると理解しやすいでしょう。

その視点で見ると、AIエディタはGoogleのAI戦略全体の中で、AIの活用範囲を開発領域へと広げる重要な役割を担っていることが見えてきます。

Gemini との統合戦略

ここまで見てきたように、Googleの強みは単一のAIツールを提供している点ではありません。

むしろ複数のAI技術が最初から連携することを前提に設計されており、それらが一体となって動作する環境が整っている点にあります。

たとえば画像を生成するAIがあり、その画像をもとに動画を生成するAIがあり、それらを使うためのAIモデルやAPIが用意されています。

さらに、それらすべてを支えるインフラもGoogleの同じ環境内で構築されており、個別の機能がバラバラに存在するのではなく、スムーズにつながるように設計されています。

この連携の中心にあるのが「Gemini」です。

Geminiという名前を聞くと生成AIを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、GoogleにおけるGeminiの役割はそれだけにとどまりません。

生成AIモデルとしての機能を持ちながらもGoogle Workspaceやクラウドサービス、開発者向けAPI、そしてさまざまなGoogleのアプリケーションにまで広く組み込まれています。

また画像生成や動画生成といった個別のAI機能を、ひとつの流れとしてスムーズに活用できるようにする「統合の役割」も担っているのです。

こうした「あらゆる種類のデータを壁なく一気通貫で扱い、シームレスに連携させる仕組み」のことを、Googleは「ネイティブ・マルチモーダル」と名付けています。

つまり、Geminiは「単に賢いAIモデル」というだけではなく、GoogleのさまざまなサービスをAIでつなぎ、より便利に利用できる環境を提供するための仕組みでありブランド名。GoogleのAI戦略全体を支えるハブのような位置づけにあるのです。

こうした考え方は、AIエディタの設計にも反映されています。

AIエディタは、Geminiを通じてさまざまなAI機能にアクセスできる入口としての役割を果たしています。

Geminiが提供する共通のAI環境を活用することで、ユーザーはツールやサービスを行き来することなく、ひとつの流れの中でAIを使った開発や業務を進めやすい構成になっています。

Antigravityとは

ここからは、Antigravityそのものを見ていきましょう。

Antigravityは、従来の開発ツールとは少し違った考え方で作られています。

Antigravityの特徴や仕組みを整理しながら、「何ができて、何が変わるのか」を順に確認していきましょう。

Agentic Developmentとは何か

まずはAntigravityを理解するうえで欠かせない、Agentic Development(エージェンティック・デベロップメント)という考え方から見ていきましょう。

Agentic Developmentは、日本語では「自律エージェント型の開発」と訳されることが多い言葉です。

少し難しそうに聞こえますが、考え方はシンプル。

AIが人から細かい指示を受けるのではなく、人とAIが目的を共有することで、AIが自分で考えながら作業を進めていくという発想を指しています。

つまり、AIエージェントを開発におけるパートナーとして位置づけ、活用する手法のこと。

これまでのAI活用が「人間が主導し、AIが部品を作る」スタイルだったのに対し、Agentic Developmentは「人間が監督し、AIが実行する」スタイルへの転換です。

「これをやっておいて」とゴールだけ伝えれば、AIが必要な計画を立て、ファイルを編集し、エラーが出れば自分で直す。

そんな「自律的な動き」こそが、この開発スタイルの核心です。

Antigravityの主な機能と特徴

Antigravityは、単なるコード補完ツールではありません。

開発者の作業や思考の流れ全体を支援することを前提に設計されたAIエディタです。

ここでは、Antigravityの特徴をいくつかの視点に分けて見ていきましょう。

コードの外まで支援する自律的な作業サポート

Antigravityの特徴のひとつは、エディタの中だけで完結しない点にあります。

単にコードを書く作業を支援するのではなく、開発に関する一連の作業にも関わる設計になっています。

たとえば新しい機能を追加する際には、ファイルを用意したり、設定を整えたりといった準備作業が必要になります。

Antigravityは、こうした工程も含めて開発の流れとして捉えています。

そのためコードの作成だけでなく、環境準備やファイル操作、コマンドの実行や動作確認といった周辺作業までサポート対象となります。

人がツールを切り替えながら進めていた作業がまとまってできることで、結果として開発の途中で思考が分断されにくくなります。

このように作業全体をひとつの流れとして進めやすくなる点が特徴です。

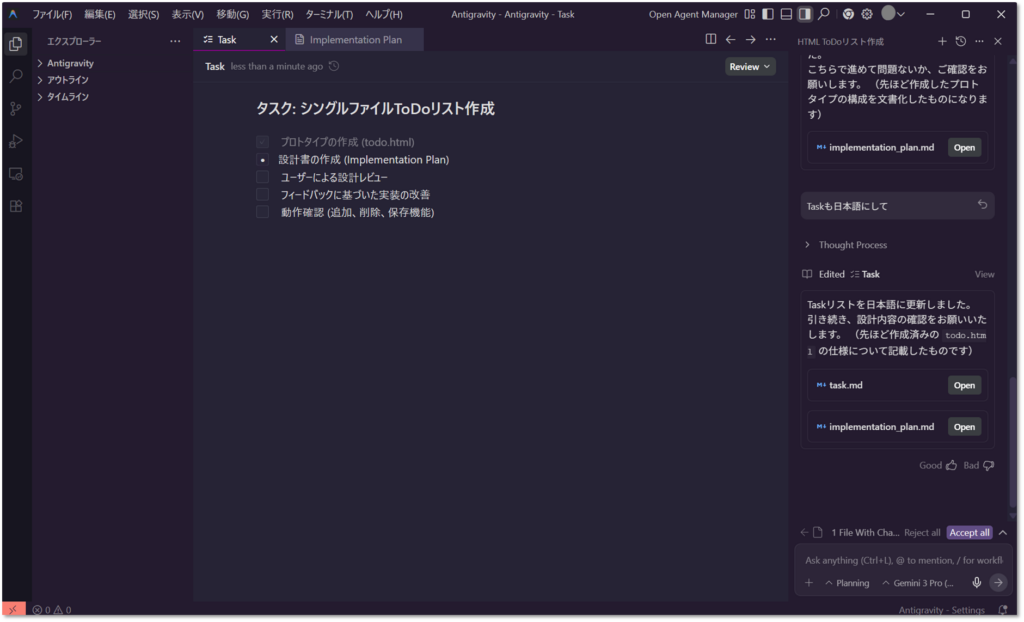

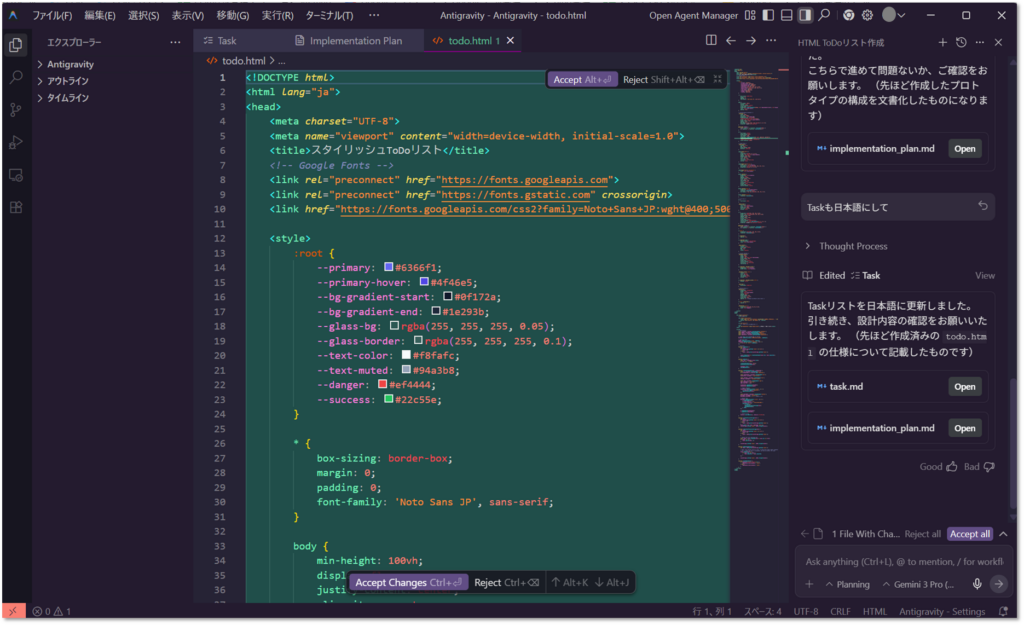

例えば、「Webで簡単に動作するToDoリストを作ってほしい」とリクエストしてみましょう。

するとAntigravityは、画面上でToDoリストの実装に必要なファイル一式をまとめて整理してくれます。

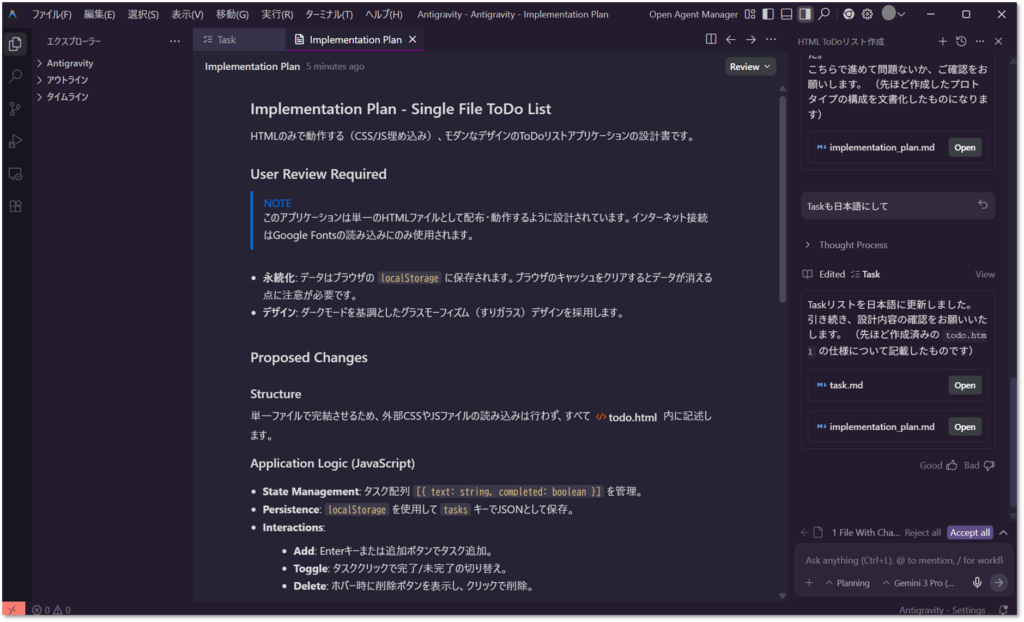

いきなり書き換えない「Implementation Plan(実装計画)」

Antigravityでは、AIが突然コードを書き換えることは前提とされていません。

まず重視されているのは、「何をしようとしているのか」を整理する工程です。

やりたいことや目的を伝えると、修正の対象や進め方をまとめた実装計画を提示します。

どのファイルに変更が入るのか、どのような手順で修正が行われるのかを事前に把握できるのです。

開発者はその計画を確認し、 必要に応じて実装計画書の内容を修正したり、 追加の指示を出すことができます。

計画に納得できた段階で承認することで、Antigravityによる実際の作業が進みます。

意図しない変更や想定外の修正が入りにくくなることで、安心して使える設計になっています。

「管理する視点」と「作業する視点」を分けた画面構成

Antigravityの画面は、「プロジェクト全体を俯瞰する司令塔」のような領域と、「実際に手を動かす現場」の領域が左右に分割して配置されています。

一方の画面では今どこまで作業が進んでいるのか、次はどのタスクに取り組むべきかといった全体像を確認できます。

もう一方の画面では、AIへの指示を出したり、コードの修正を行ったりといった実際の作業を進めていきます。

状況を整理しながら把握をし、全体の流れを意識しながら手を動かすことができる画面設計です。

考えることと実装することを行き来しながら、迷いにくく、テンポよく開発を進めやすくなっています。

Geminiが「思考のエンジン」として中核を担う

Antigravityのすべての挙動を支える「頭脳」には、Googleの最新AIモデルであるGemini(Gemini 3 Proなど)が採用されています。

単に「AIが搭載されている」というレベルではなく、エディタのあらゆる機能がGeminiの能力をフルに引き出すように設計されているのが最大の特徴でしょう。

広大な記憶容量を持つGeminiが中核に据えられたことで、プロジェクト全体の数万行に及ぶコードが把握できるのです。

たとえば「一つの関数を修正したとき、全く別のディレクトリにあるファイルにどんな影響が出るか。」このような疑問についても、Geminiは瞬時に理解できます。

「ここを直すなら、別のこのファイルの、この処理も変更する必要がでてくる」といった、全体の一貫性を保つための高度な提案が可能になるのです。

Geminiの強みであるマルチモーダル(画像や動画の理解)も、Antigravityの中核機能として活かされています。

Antigravityが自らブラウザを立ち上げ、実際の画面を操作して動作検証までも可能。

人間が目で見て行っていた確認作業、確認後の修正までもAntigravityに任せることができるのです。

既存のAIエディタとの比較

すでにCursorやClaude CodeなどのAIエディタを使っている方は、Antigravityと何が違うのか、どこが新しいのかが気になるところではないでしょうか。

一見するとどれも「プロンプトで指示を出し、AIがコードを提案してくれるツール」です。

しかし開発の中でAIがどこまで関わるかという視点で見ると、それぞれの立ち位置には違いがあります。

ここでは代表的なAIエディタとAntigravityを並べながら、考え方や役割の違いを整理していきます。

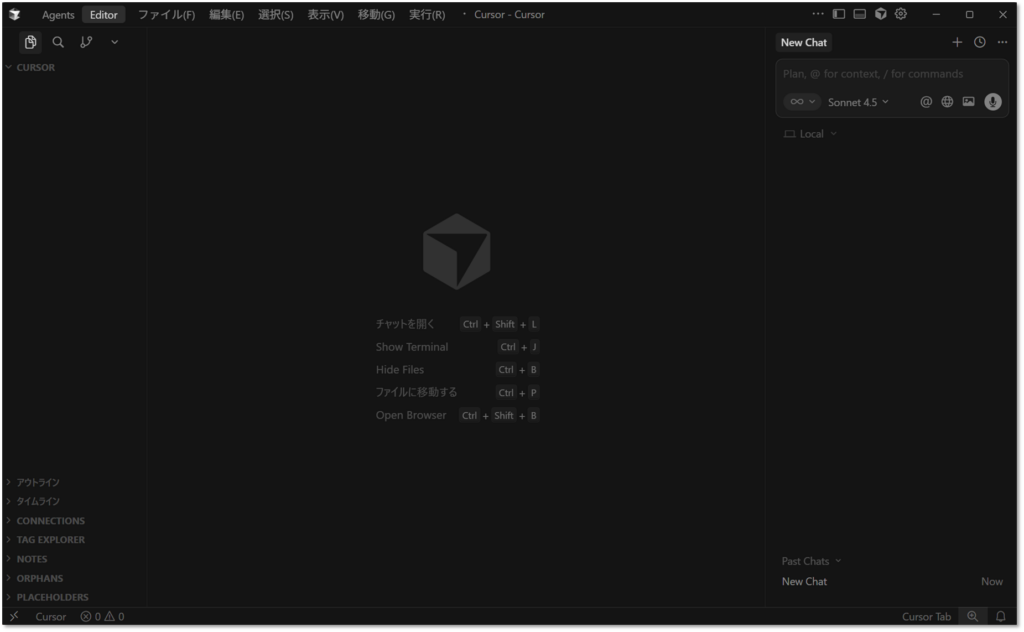

Cursor との違い

Cursorはエディタの中にAIが常駐し、開発コード全体を参照しながら支援してくれるAIエディタです。

AIと会話しながら修正を進められるため、従来のエディタに近い感覚で使える点が評価されています。

ただし、Cursorは、あくまで「人が主導して進める開発」を前提としています。

どこを修正するか、どこまで任せるか、といった判断は基本的にユーザー側が担います。

一方、AntigravityはエディタにAIが統合されているだけでなく、開発の進め方やゴール自体をAIと共有できるという設計思想に特徴があります。

単にコードの指示を出すのではなく、「なぜその機能が必要なのか」「全体としてどう進めるか」といった意図や思考の流れまで含めて、AIとリアルタイムにすり合わせながら開発を進めることができます。

AIとエディタの枠を超え、「開発のプロセス(思考や意図)そのものを共有する」という設計思想に基づいています。

この点が、Cursorとの大きな違いと言えるでしょう。

Claude Code との違い

Claude Codeは、ターミナルやデスクトップアプリを通じて、コードの生成やデバッグをAIが自律的に行う「作業代行型」のスタイルが特徴です。

たとえば「この機能を実装して」と指示すれば、AIが必要なファイルを作成・編集し、コマンド実行まで自動で完結するスピード感があります。

ただし、ターミナルベースでの対話が中心となるため「タスクを丸投げして結果を待つ」スタイルになりやすく、途中経過を細かく確認しながら調整したい場合には、やや距離を感じることもあるかもしれません。

一方、AntigravityはエディタそのものにAIが統合されており、開いているプロジェクトの状況やファイル構造をリアルタイムでAIと共有できるのが大きな特徴です。

「AIに丸投げする」のではなく、「プロジェクトのゴールに向かってAIと並走する」というイメージに近く、途中で方針が変わったり仕様が曖昧だったりする実務的なケースにも柔軟に対応できます。

エディタ画面で直接やりとりしながら開発を進められるため、「今このコードを見ながら相談したい」といった感覚で使えるのは、Antigravityならではの魅力といえるでしょう。

Antigravityの現状と今後の予想

ここまで見てきたように、Antigravityは従来のAIエディタとは異なる発想で作られたツールです。

ただ現時点ではまだ発展途上の側面もあり、使いどころを見極める視点も欠かせません。

2026年1月時点ではまだプレビュー版のAntigravity。

気になるのは料金プランや日本語対応、今後の展開についてです。

料金プラン・日本語対応について

Antigravityは、現在は無料公開されています。

ですがパブリックプレビュー期間という位置づけのため、料金体系や提供条件については変更される可能性があります。

将来的にどのプランで提供されるのか、どこまでが無料枠になるのかといった点は、公式情報の更新を待つ必要があるでしょう。

言語については標準は英語ですが、日本語に変更することができます。

エディタ自体はVS Codeをベースにしているため、拡張機能から「Japanese Language Pack」を導入できます。

表示言語を日本語に設定することで、メニューや設定項目、エラーメッセージまで日本語表示に切り替えることが可能です。

またエディタの表示言語に関わらず、AIエージェントへの指示は最初から日本語で行えます。

設定を修正しても英語でのやりとりになってしまう場合、レスポンスは全て日本語に変換して欲しいことをプロンプトで伝えましょう。

今後の展開を予想する

Antigravity自身に、今後どのような展開が考えられるかを聞いてみました。

「開発ロードマップやビジネス戦略の機密情報には触れられない」としつつ、AI開発ツールの流れやGoogle DeepMind(AI研究部門)の方向性から、いくつかの可能性は見えてくるという回答でした。

まず考えられるのは、料金や提供形態の変化です。

現在の無料公開は、多くのユーザーに使ってもらうための段階だと考えられます。

今後は、個人向けの有料プランや企業向けプランが用意される可能性がありそうです。

次に、AIの役割そのものが広がっていく点です。

今はAIと相談しながらコードを書く使い方が中心ですが、今後は作業をまとめて任せる場面が増えていくかもしれません。簡単な指示だけで修正やテストを自律的に進めてくれる。

そんな使い方が、より現実的になっていく可能性があります。

また、Googleのツールであることから、他のGoogleサービスとの連携も進んでいくと考えられます。

インフラ構築やデプロイまでを、対話だけで完結させる方向性も見えてきます。

こうした流れを見ると、Antigravityは単なるAIエディタではなく、開発全体を支える存在へと進化していくのかもしれません。

まとめ

本記事では、GoogleのAI戦略という視点から、Antigravityという新しいAIエディタを見てきました。

Antigravityは単なるコード補完ツールではありません。

AIを後から呼び出す存在ではなく、最初から開発の流れに組み込むことを前提にした環境です。

その背景には、Googleがこれまで進めてきた「AIをサービスや作業環境に自然に溶け込ませる」という考え方があるようです。

Antigravityは、その流れを開発の現場にまで広げようとする試みだと言えるでしょう。

\ AI導入・活用でお悩みの中小企業の方へ /

「AI導入したいけど、何から始めればいいの?」「最適なツールや活用法がわからない…」

そんなお悩みはありませんか?

ePla運営会社では、中小企業の業務に合ったAIツールの導入方・活用方法について

無料でご相談を承っています。

導入前に気軽に話せる相談窓口として、ぜひご活用ください。